畳は日本人にとって伝統的かつ馴染みのある床材です。しかし、長期的に利用できる、大変サステナブルな素材であることはあまり知られていません。さらに、生活スタイルの変化により、最近では畳がない家も多く、馴染みのない人も増えています。

今回、畳をより身近に感じてもらいたいと、歴史ある「元禄畳(げんろくたたみ)」がワークショップを初開催。実際にその様子を見学し、改めて畳のある暮らしの魅力に触れてきました。18代目島田峻希(しまだとしき)さんにお話を伺いながら、その一部始終を紹介します。

創業333年、伝統を継承する元禄畳

「元禄畳は最初、お店を持たずに直接注文を受けて仕事をする独立した職人、畳師から始まりました」。その後、金戒光明寺(通称くろ谷さん)の門前にのれんを掲げ、2024年で333年目を迎える、由緒ある畳店です。

「元禄畳は最初、お店を持たずに直接注文を受けて仕事をする独立した職人、畳師から始まりました」。その後、金戒光明寺(通称くろ谷さん)の門前にのれんを掲げ、2024年で333年目を迎える、由緒ある畳店です。

昔は新選組が走り回っていたという「くろ谷大本山門前」。歴史を感じる

元禄13年頃、民家で畳の敷詰めが行われ、畳の消費が増大したことが記録に残っています。

※広島県立歴史博物館 平成2年「秋の企画展 備後表一畳の歴史を探る」参照

発信を強化した理由

日本人の生活スタイルの変化により和室は減少、それに伴い畳店も減少しているかと思いきや、実はまだまだ多く存在しているのだとか。それにもかかわらず、日本では畳離れが続いています。

今回お話を聞いた、18代目

さらに、最近Instagramを始めたのは「畳をより身近に感じてもらいたかったから」だとか。元禄畳には国産や中国産、カジュアルなものから高級なものまで、7つのレベルがあります。「一方的に高いものを勧めるのではなく、相手のニーズや希望をヒアリングし、それぞれのメリット・デメリットも伝えたうえで選んでいただきます」とのこと。慣れない畳選びを、納得しながら進められるのは、消費者にとってうれしいポイントですね。

サステナブルな畳

日本では1300年前から使われてきた畳。い草素材の畳は呼吸しているため、夏は涼しく、冬は暖かいという特長があります。そのため、電気代を抑えることができ、「天然エアコン」と表現されることも。また、空気を浄化してくれる、体にも優しい天然素材も強みのひとつです。

日本では1300年前から使われてきた畳。い草素材の畳は呼吸しているため、夏は涼しく、冬は暖かいという特長があります。そのため、電気代を抑えることができ、「天然エアコン」と表現されることも。また、空気を浄化してくれる、体にも優しい天然素材も強みのひとつです。

さらに、い草を使う畳の魅力は、「長い期間使える点にある」と峻希さん。畳は寿命が来たら交換しますが、この際には丸ごと、または畳床(藁素材)を残したままい草部分(畳表)だけを交換するなど、リクエストに合わせられるのです。

交換後の畳の行方が気になり、質問してみると、「畳は第一線を退いても、活躍できる場所を探しています。処分するのは最終手段ですね」とのこと。

交換した畳を、京都大学の学生が暮らす熊野寮に提供したこともあります。心地よく眠れると好評だったそうです。また、最近ではある作家さんとご縁がつながり、アップサイクルのアイテムも展開。「畳の製作時に出てしまう廃材がもったいないと思い、いつも保管していました。商品化できてうれしいですね」。

捨てずに保管してある廃材

手を動かして学ぶ、畳のワークショップ

記念すべき初ワークショップに参加したのは、アメリカから研修旅行で訪れた学生さんたち。「授業でサステナビリティを学ぶ彼らが、日本のサステナブルな畳素材をどのように楽しんでくれるか」と、少し緊張気味の18代目。

記念すべき初ワークショップに参加したのは、アメリカから研修旅行で訪れた学生さんたち。「授業でサステナビリティを学ぶ彼らが、日本のサステナブルな畳素材をどのように楽しんでくれるか」と、少し緊張気味の18代目。

ワークショップは二部構成。前半では「畳を知る」をテーマに、畳の説明やサステナブルな畳の効果について説明します。後半では、生徒さんたちが実際に手を動かして、ミニ畳を作ります。畳の成り立ちを紹介し、事前に用意したベースを使って仕上げの縁付けを各自で行ってもらいました。

実物を見ながらなのでわかりやすい

畳の縁付けにチャレンジ!手作りミニ畳をお土産に

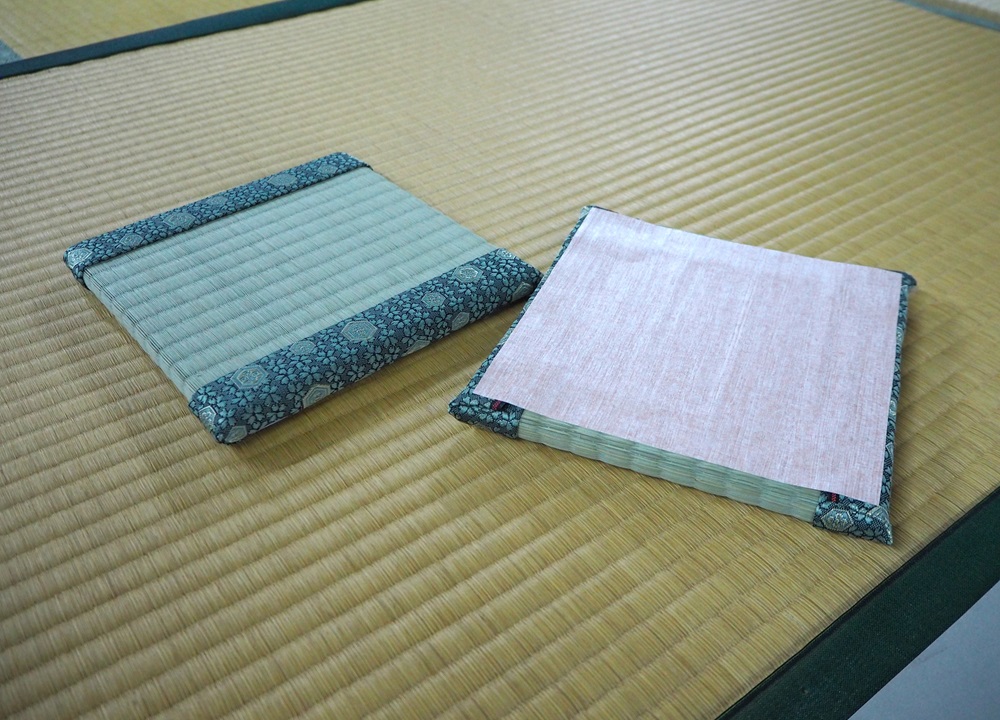

今回は畳の構成を知り、手作業の雰囲気を知ってもらいたいという目的でミニ畳を手作り。

今回は畳の構成を知り、手作業の雰囲気を知ってもらいたいという目的でミニ畳を手作り。

初心者向けのため、畳床に畳表を巻き込んだベースがあらかじめ準備されていました。そこへ各自が選んだお気に入りの柄の生地を縁付け、裏地を貼って仕上げます。

縁選びでは人気が偏る一面も

18代目や周りに聞きながら各自仕上げていく

仕上がったミニ畳。とても丁寧な仕上がり!

分厚い畳み床の手縫い体験

畳は工場の専用の機械を使って縫うことが多いものですが、やはり手縫いでしかできない箇所もあります。例えば、角は手縫いで丁寧に仕上げているのです。今回は、その中でも手縫いの技術を見て、その後体験させてもらいました。

元禄畳では、直線を縫うのは機械に任せ、難しい角の処理(角納め)は職人が手仕事で行っています。

まずお手本を見せる

針を通す藁の厚さに驚きの声があがる|写真提供:元禄畳

どこから見ても美しい角納めはプロの手仕事

アップサイクルアイテムもお披露目

畳のい草を使ったピアスや調整可能なアンクレット、縁を使った個性的なヘアバンド、い草の端を詰め込んだアロマバッグなど、畳店だからこそできるアップサイクル商品のブースも誕生。生徒さんだけでなく、先生方も興味津々でいくつか購入されていました。自作のミニ畳に加え、京都らしいお土産となったのは間違いありません。

畳のい草を使ったピアスや調整可能なアンクレット、縁を使った個性的なヘアバンド、い草の端を詰め込んだアロマバッグなど、畳店だからこそできるアップサイクル商品のブースも誕生。生徒さんだけでなく、先生方も興味津々でいくつか購入されていました。自作のミニ畳に加え、京都らしいお土産となったのは間違いありません。

ピアスの台紙など、梱包には2年ごとに更新される障子のサンプル紙を活用。丈夫で、デザインもそれぞれ異なるのが魅力です。

アクセサリーに使用したビーズはコーヒーかすで染めるひと手間も

い草の香りは肩の力を抜きリラックスさせてくれる

気になる方は、元禄畳のInstagramから最新情報をチェックしてみてください。かわいいアップサイクルのアイテムも、そこから確認できます。

【公式サイト】元禄畳

【公式Instagram】genroku_tatami

mia

最新記事 by mia (全て見る)

- 【2025年】使用済みコスメ空き容器回収ブランド9選! 対象アイテムや回収場所もまとめて確認しよう - 2025年3月28日

- 捨てずに大掃除したい!断捨離で出た不用品の活用方法まとめ【製品ジャンル別】 - 2024年12月25日

- 京都の秋の風物詩、循環フェス!2024年のユニークな取り組みを紹介 - 2024年12月4日